美術品や展覧会の魅力を伝える図録とは?制作の仕方やコツが基本のキからすべて分かる!

- 2025年4月18日

- 高精細印刷

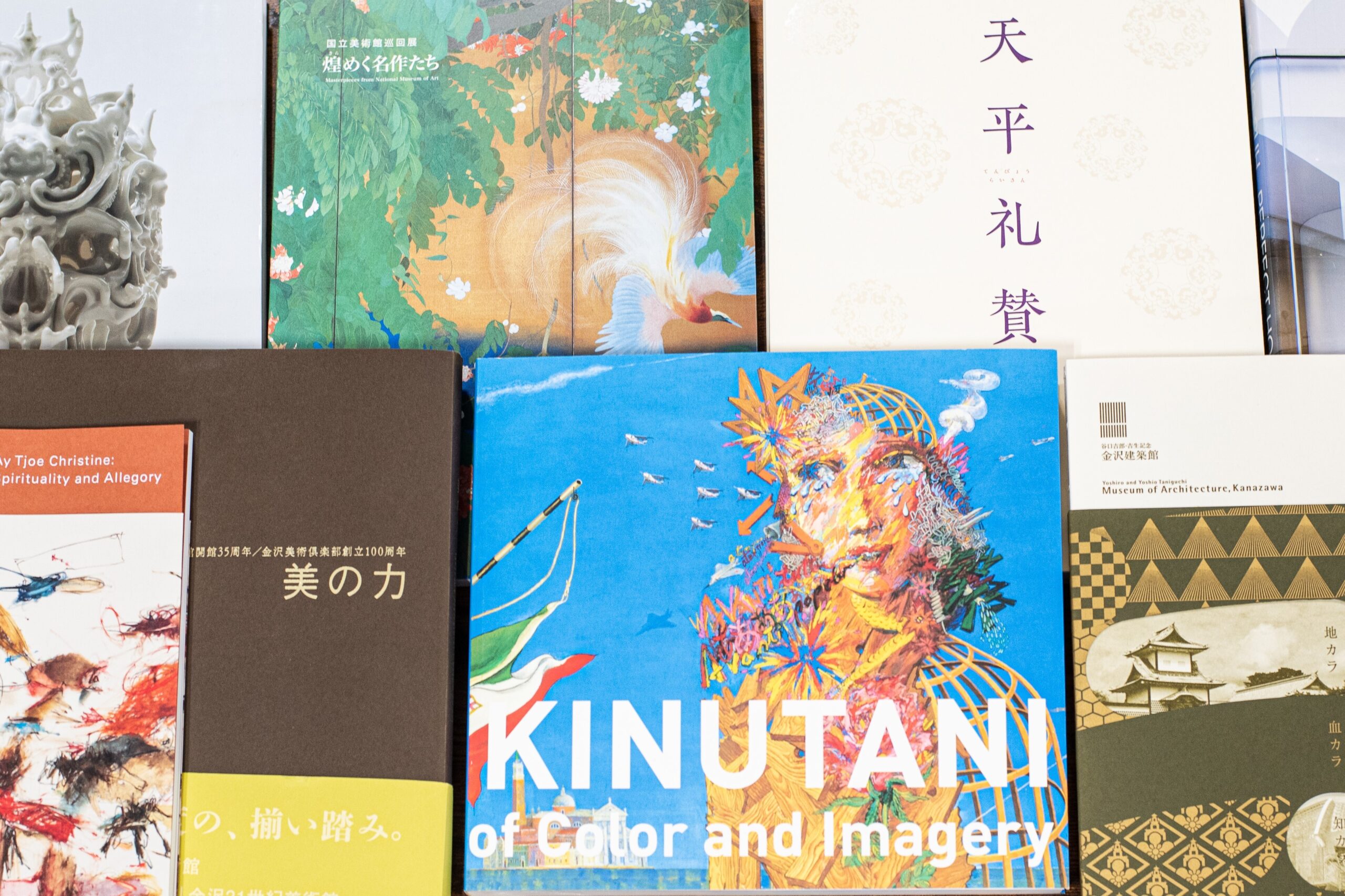

「展覧会で感じた感動を持ち帰ってもう一度楽しみたい」という思いをかなえる「図録」。美術館や博物館の展覧会に合わせて発行されることが多く、数多くの作品が並ぶ図録は、装丁や印刷・デザインにもこだわりが詰まっており、ページをめくるだけで楽しいものです。

そんな美術作品の数々を、遺し、伝えていく魅力あふれる図録の制作について、基本のキから分かりやすく解説いたします!

学芸員や美術関係者が図録制作で抱えている課題とは?

美術館や博物館の学芸員、またその関係者が図録を制作する際に抱える問題として、下記があげられます。

・どのように進めればいいか分からない

・展覧会の準備と並行して図録制作を進めるのが大変

・展覧会の意図をうまく図録に落とし込めない

・写真のクオリティに不安がある

・スケジュールの組み方がわからない

・図録を売るためのプロモーションまで手が回らない

・編集やデザインの知識がなくて判断が難しい

図録とは?

美術展や企画展に足を運んだとき、ミュージアムショップで分厚い冊子を見かけたことはありますか?主に展覧会や美術展で展示される作品や、その背景情報をまとめた印刷物(書籍)のことを「図録」といいます。

「作品画像」と「解説」がセットになって掲載されていることがほとんどで、読み物としても楽しめます。会場では一つひとつの作品にじっくり時間をかけて向き合うのは難しいですが、図録があれば、自宅に帰ってからゆっくりと余韻にひたることができます。その会場でどんな作品がどんなふうに展示され、どんな思想が込められていたのか。図録があることで、その場に行けなかった人にも、未来にも、その展示を遺していくことができるのです。

近年の傾向では、アートブックとしてコレクションしたくなるような美しい装丁の図録も増えています。

図録制作の目的・メリットは?

展覧会を開催する際、「図録をつくるかどうか」は大きな選択のひとつです。ここでは、展覧会主催者側と来場者側、両方の視点から目的・メリットを見ていきましょう。

【展覧会主催者側の目的・メリット】

・展覧会を保存・記録できる

図録は、展示会そのものの「かたち」を残すことができます。展覧会は期間が決まっていますが、その展示構成や意図、空間の雰囲気までも紙面に封じ込めることができます。そのため、販売目的だけではなく、資料的に残す目的で制作することも多いです。

・作品・展覧会の広報的効果を狙える

図録は、アートに関心のある人々に届けられる「メディア」としての役割もあります。書店流通やオンライン販売を通じて、展覧会そのものの存在を広く伝える手段として、効果的に活用できます。

・来場者に販売できる

会場で図録を販売することによって、収益につながるという実利的な面もあります。展覧会の満足度を高めつつ、プロジェクトの資金回収にも貢献します。

・キュレーターや制作者の意図を伝えやすい

展示空間だけでは伝えきれない背景や思考、企画の意図を図録の中でじっくりと語ることができます。文章と画像を通して、作り手の声を丁寧に届ける場としても活用できます。

【来場者側の目的・メリット】

・作品への理解を深められる

展覧会では時間の制約や混雑で、じっくり作品に向き合えないことも。図録があれば、見落としたポイントや興味をもったテーマを自宅でもう一度楽しめます。

・何度も作品を見返すことができる

図録は、「またあの展覧会に行きたい」という気持ちに応えてくれるもの。ページをめくるたび、記憶の中の展示空間がよみがえり、何度でも感動を追体験できます。

図録制作のデメリットは?

・費用がかかる

図録制作には、印刷費・編集費・デザイン費・写真使用料など、思っている以上に多くのコストがかかります。特に、美術作品の高精細な画像や、こだわりの装丁を希望する場合は、1冊あたりの原価も上がります。とはいえ、すべてにお金をかければ良いというものではありません。大切なのは、「何にどれだけかけるか」を見極めることです。たとえば、

・画像は高品質を死守し、装丁はシンプルにする

・全体のページ数は絞って、そのぶん中身を濃くする

・会場配布用と販売用の2パターンを分けて制作する

など、限られた予算の中でも価値を見出す方法はあります。どこに力を入れるか、どう見せたいか、予算配分から考えましょう。

・制作に時間がかかる

図録制作には、企画・構成・原稿執筆・校正・図版収集・デザイン・印刷…と、多くの工程と時間が必要です。展覧会準備と並行して取り組むとなれば、学芸員やキュレーターにとって負担が増えてしまいます。大切なのは、「いつから始めるか」です。

図録制作は、展覧会が固まってからではなく、企画段階から並行して進めるのが理想です。展示構成と図録構成を同時に考えることで、内容の整合性も取りやすくなり、結果的に作業の効率もアップします。

また、制作過程からサポートしてくれる業者と連携すれば、進行管理や編集作業の負担も軽減できます。弊社では、「何から始めていいかわからない」という方にも、スケジュール設計や原稿整理の段階からサポートいたしますので、安心して取り組んでいただけます。

図録制作成功の5ステップ

もちろん、図録を制作するからには大成功で終わらせたいところですよね。いいものに仕上げるための成功につながる5ステップをご紹介します。

企画段階から「図録」を意識する

成功するコツの一つとして、展覧会の企画段階から図録の存在を視野に入れておくことをおすすめします。展示構成や作品選定と図録の構成は密接に関係していることが多く、早めに「図録で何を伝えたいのか」をイメージしておくことで、必要な写真の手配、原稿執筆のスケジュール、編集体制の確保など、後の工程をスムーズに、効率的に進めることができます。

読みたくなるコンテンツ作り

図録は「読む展示」です。 作品解説だけでなく、キュレーターや作家の言葉、関係者のエッセイ、設営風景の紹介など、読者が「知りたい」「読みたい」と思える内容を意識しましょう。専門的な情報だけでなく、一般の読者にも響くように、語り口や構成に工夫を加えることが、図録の魅力を大きく高めます。

デザインと写真のクオリティを追求する

図録の印象はビジュアルによって左右されます。写真の色味・印刷の質・レイアウトはもちろん、紙質や装丁なども含め、全体として「手に取りたくなる美しさ」を目指したいところですよね。

図版の見せ方ひとつで、作品の魅力も大きく変わります。できれば経験豊富なデザイナーやノウハウが蓄積された印刷会社とタッグを組み、クオリティと費用のバランスを相談しながら仕上げていきましょう。

特色印刷や箔押し加工を施した図録

広報・販売戦略を考える

図録は「作って終わり」ではありません。誰に届けたいのか?どこで販売するのか?いくらで?といった販売・流通の計画を、制作と並行して考えておくことが重要です。

・会場での販売方法

・オンラインでの販売方法

・SNSやプレスリリースを使った告知

など、図録そのものをひとつの広報ツールとして活かす視点を持ちましょう。

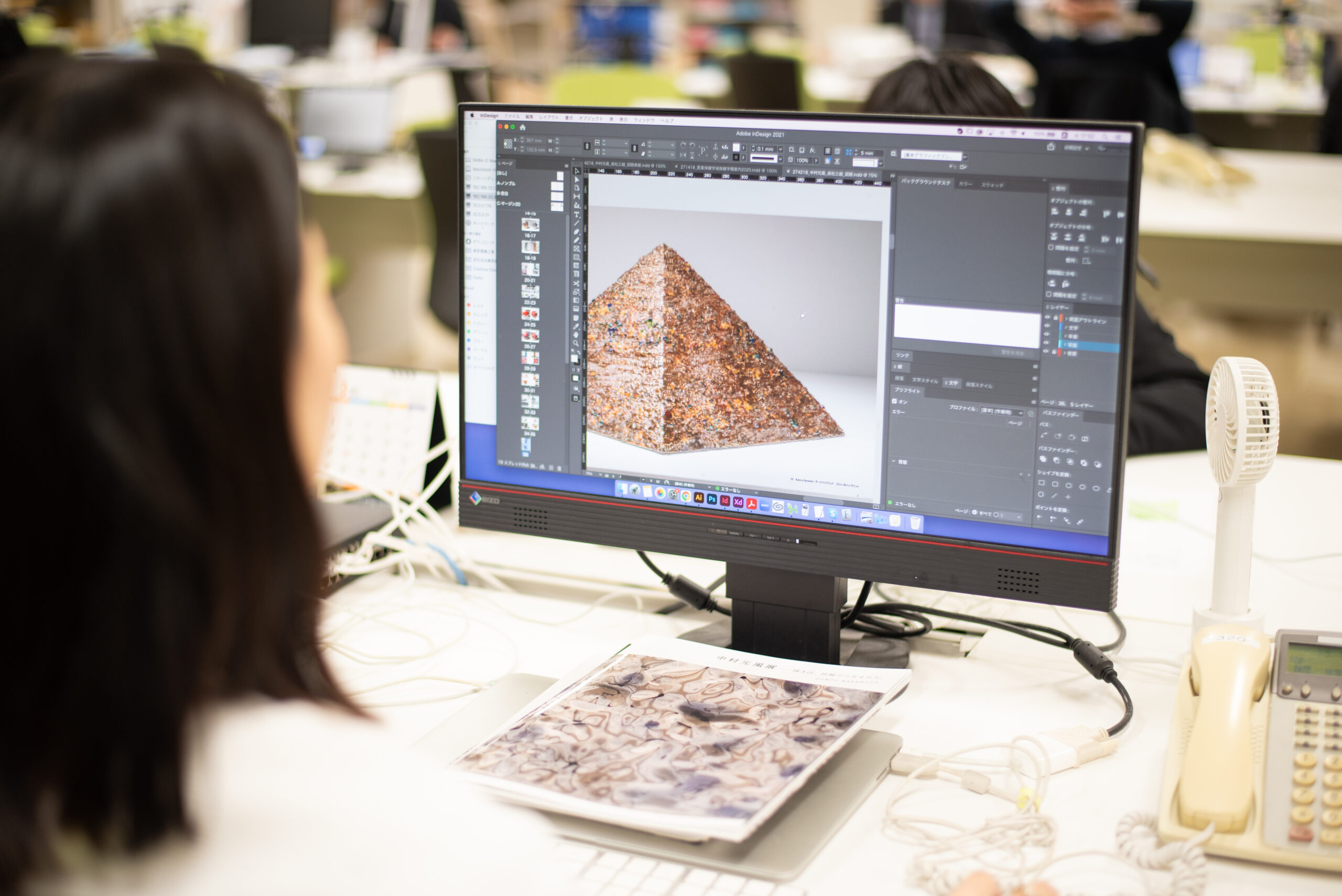

チームワークとコミュニケーションを大切にする

図録制作は、キュレーター、編集者、デザイナー、印刷会社など多くの人が関わる共同作業です。スケジュールや方向性のすり合わせ、原稿や素材のやりとりなど、密なコミュニケーションが鍵となります。チームの中に「図録制作の窓口」役を設けておくことで、やりとりがスムーズになり、トラブルや遅延の防止にもつながります。

図録制作のスケジュールは?

では、図録制作はどんなスケジュール感で行うのがいいのでしょうか。

図録制作は、規模や内容によって異なりますが、展覧会の6〜9か月前には着手しておくのが理想です。「ギリギリでは間に合わない」のが図録制作。以下、フェーズごとに見ていきましょう。

【1】企画・構成(展示の約6~9か月前)

まずは、展覧会のテーマ・展示構成と連動しながら、図録の方向性を検討します。その後、ページ数や内容、作品の点数など、おおまかな構成案(ラフ)を作成します。それとあわせて、予算と納期のすり合わせ、チームの役割分担や業者決めをしていきましょう。

【2】原稿・画像収集(展示の約4~6か月前)

キュレーター・学芸員によるテキスト執筆依頼・編集作業を行い、作家や所蔵者からの作品画像提供・撮影依頼、その他掲載許諾の確認やクレジット整備などを行っていきます。編集作業は、図録の制作会社に依頼することも可能です。原稿が遅れると、すべての工程が後ろ倒しになってしまうため、早めの依頼と締切管理が重要です。

【3】デザイン・レイアウト(展示の約2~4か月前)

集まった素材をもとにデザイナーとページを作成し、タイトル周り・扉・目次・章立てなど全体のデザインを仕上げていきます。見出し・キャプション・注釈などの体裁調整もします。デザイン作業と校正を並行する場合も多いため、綿密なやりとりが求められます。

【4】校正・最終チェック(展示の約1~2か月前)

初校・再校・念校などを経て誤植や表記ゆれを徹底チェックします。奥付の確認、印刷会社への入稿準備をしましょう。関係者の目が多く入る分、修正対応に時間がかかる場合も。余裕を持った進行をおすすめします。

【5】印刷・納品フェーズ(展示の約1か月前~直前)

印刷・製本は仕様によっては2~3週間かかります。豪華装丁や特殊印刷の場合、印刷工程に時間がかかるため、事前にしっかりと相談・共有することが大切です。完成後は、展覧会会場や販売所への納品、書店・オンライン販売の準備などがあります。

図録制作にかかる費用は?

実際の費用は規模や仕様によって大きく異なりますが、おおよそ50万〜400万円程度(約1000部〜2000部)が目安とされています。ページ数が増えれば増えるほど、そして装丁や印刷方法にこだわった分、費用は高くなります。

制作費用の内訳をざっくりと紹介します。

・編集費(外部編集者を入れる場合は別途発生)

・デザイン費(表紙や扉の装丁によって変動)

・写真撮影・画像処理費(点数が多いほど増える)

・印刷・製本費(部数とページ数によって変わる)

・著作権使用料(所蔵者や作家ごとに異なる)

・流通・販売関連費(ISBN取得、流通手数料など。書店流通を希望する場合に必要)

費用をどうしても抑えたい場合は、印刷部数を見極める、装丁にメリハリをつけて取捨選択をするなどの工夫をしましょう。ちなみに、弊社で制作した図録は、「1000部〜2000部」の印刷が多いです。

図録制作における注意点(よくある失敗)とは?

制作スタートが遅すぎた

展覧会準備に追われていて、「図録はあとで考えよう」と後回しに。気づいたときには印刷に間に合わず、納品は会期後に…。ということにならないよう、企画段階から図録を意識することが鉄則です。展覧会の方向性が見えてきたら、図録制作も並行して進めましょう。スケジュールに余裕があるほど、内容もクオリティも充実します。

画像の画質が足りなかった

「この画像でいけると思ってたのに、印刷には解像度が足りない…」と印刷段階で気づき、急遽再撮影やレイアウト変更に追われることも。作品画像の確認は最優先で行いましょう。解像度は300~350dpiが理想です。画像は早めにチェックし、必要であれば撮影も早めに依頼をすることをおすすめします。

制作チームとの連携不足

「デザイナーが意図を汲み取ってくれない」「編集とのやりとりがちぐはぐ」など、関係者間での情報共有がうまくいかず、図録の完成度にも影響が出ることがしばしばあります。 図録制作はチーム戦。何と言ってもコミュニケーションが命です。最初に制作体制を明確にし、進捗共有・確認の場を定期的に設け、関係者間で「共通のゴール」を持つことが、満足度の高い一冊につながります。

費用が想定以上にかかった

想定していなかった撮影費・修正費・増刷費が発生し、予算を大幅にオーバー。途中で仕様を変更せざるを得なくなった…という声も。初期の段階で仕様をしっかり決め、万が一に備え、10~20%ほどの予備費を見込んでおくのがおすすめです。

図録制作会社の選び方

図録制作をするにあたって重要となる、制作会社の選び方を紹介します。

美術・展覧会に対するノウハウがあるか

図録は単なる印刷物ではなく、美術館の展覧会そのものの世界観を伝えるものです。そのため、アートや歴史、美術資料に対する理解がある会社かどうかは非常に重要なポイントといえます。過去の制作実績に「展覧会図録」があるか、美術館・博物館・ギャラリーとの取引があるか、学芸員やキュレーターとのやりとりに慣れているかなどを見極めることで、制作中のやりとりもスムーズに行えるでしょう。

弊社では、図録とあわせて展覧会広報ツール一式の提案も可能です。

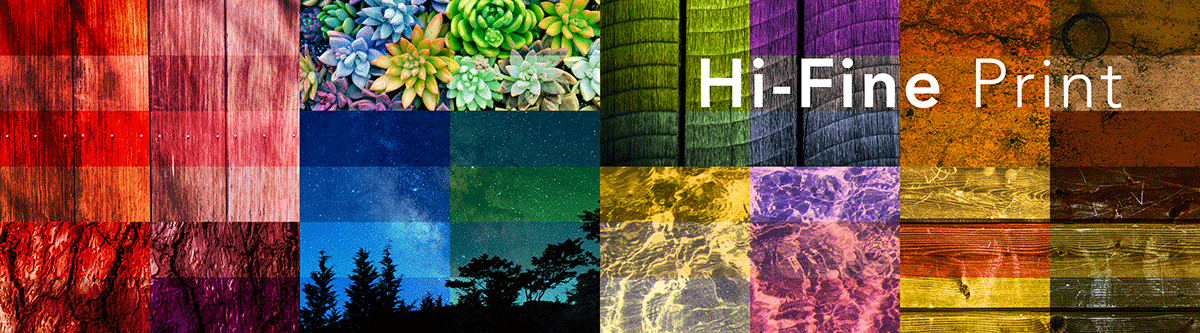

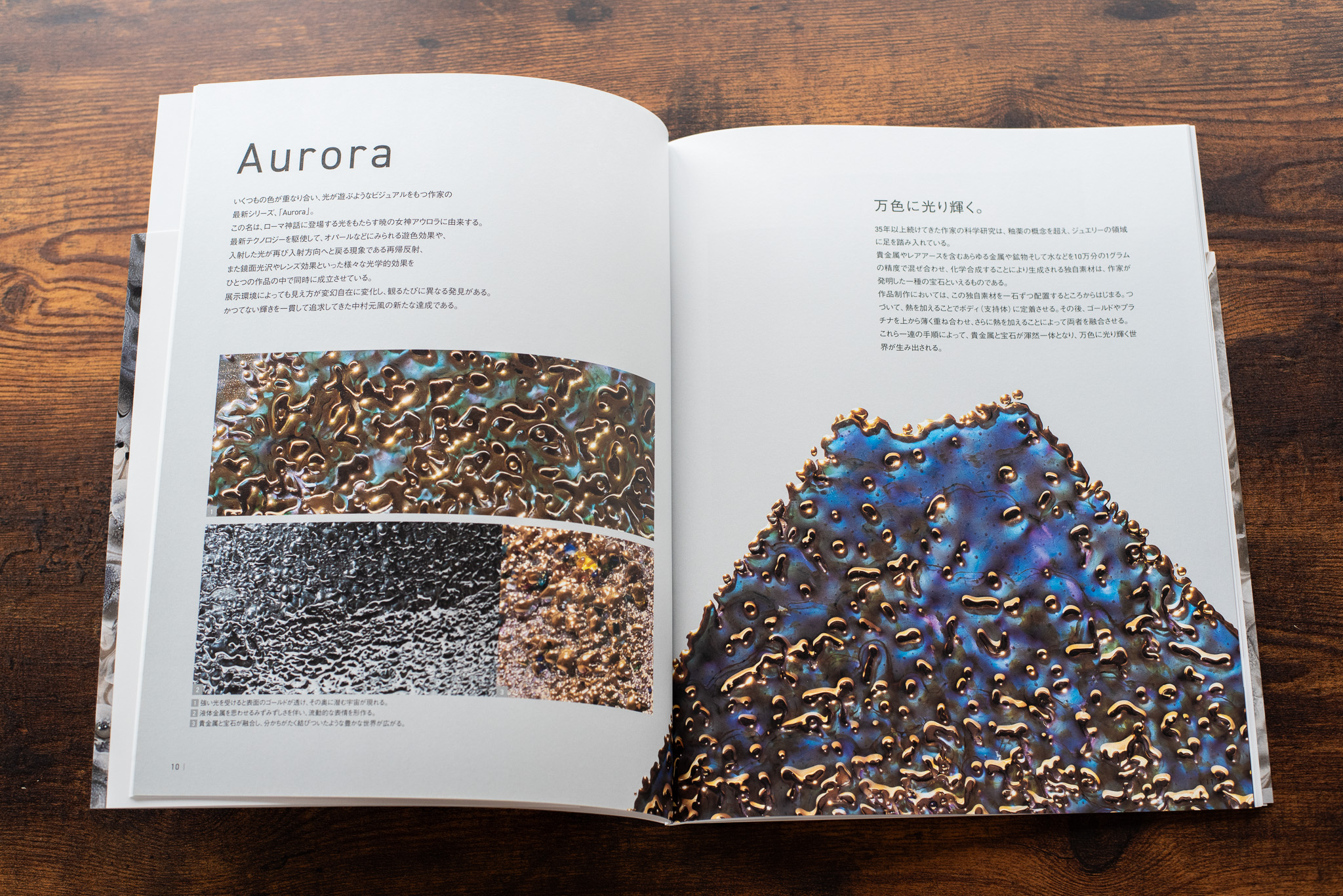

高精細印刷ができるか

図録に掲載する作品は、絵画・写真・工芸など、繊細なディテールに魅力が詰まっています。それを最大限に引き出すには、高精細印刷が欠かせません。高線数印刷やFMスクリーンなどに対応した印刷会社であれば、

・細かな筆致や色のグラデーションをなめらかに再現できる

・金属や陶器の質感、布の織り目などもリアルに表現できる

・モアレや荒れが出にくく、印象的なビジュアルに仕上がる

といった細かな表現が可能になります。選定の際は「どのような印刷で実績があるか」をぜひ確認してみてください。

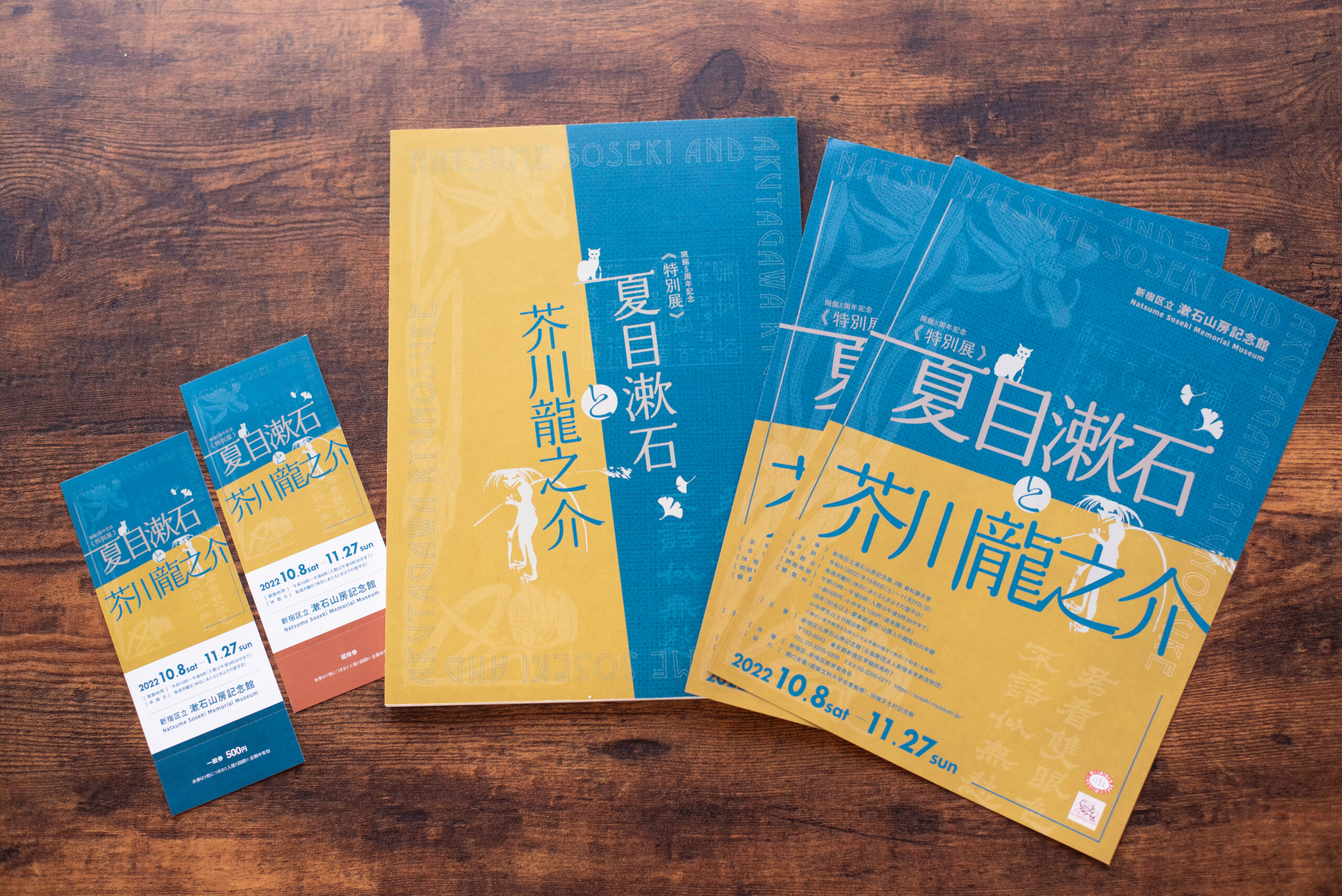

通常版と特装版などの複数仕様の提案ができるか

来場者向けの通常版とは別に、特装版や記念版などを用意するケースも増えています。例えば、作家や研究者向けに、箱入り・布張りの上製本を制作するパターンや、関係者への寄贈用に特別仕様の少部数限定版を用意する、展覧会のクラウドファンディングのリターン品としてバリエーションを展開するなどがあります。

こうした複数仕様の提案が可能かどうかや、小ロットでも対応可能な生産体制を持っているかどうかも、制作会社選びの大事なポイントです。

トムソン型抜きや箔押し加工、コデックス装など、装丁へのこだわりを実現できるか

図録の「存在感」は、装丁によって大きく左右されます。「見せるだけでなく、持っていたくなる図録」を目指すなら、装丁へのこだわりを形にしてくれる会社を選びましょう。

たとえば、表紙に箔押し・エンボス加工を施す、トムソン型抜きやコデックス装などができる、布クロスや紙クロスで質感のある表紙にできるなど、装丁の加工方法や表現は無限大です。

図録にふさわしいデザインに対応できるか、 制作会社に装丁見本を見せてもらうなどして確認しましょう。

編集・デザイン・印刷まで一貫して対応できるか

図録制作は、原稿編集・画像管理・デザイン・印刷・製本と多くの工程があります。それぞれを別会社に依頼すると、やりとりが煩雑になり、ミスや遅延の原因にもなりがちです。一括で対応できる制作会社であれば、制作全体を見通した提案が可能になり、「伝わる図録」「美しい図録」へとつながっていきます。

ミュージアムショップのグッズ制作も依頼できるか?

図録制作を検討する際、印刷や装丁のクオリティはもちろんのこと、展覧会全体の体験価値を高める提案ができる会社かどうかも、実はとても重要なポイントです。図録のビジュアルを活かしたポストカードやクリアファイル、トートバッグや缶バッジなど、図録との世界観の統一が図れると、展覧会全体の印象や満足度がぐっと高まります。

コミュニケーションの丁寧さ・柔軟さ

図録づくりには、想定外の変更や悩ましい判断がつきもの。そんな時、こちらの意図をくみ取って伴走してくれるパートナーとなる存在がいると心強いですよね。質問や相談への対応が早く丁寧か、修正や調整にも柔軟に応じてくれるか、提案力があるかを検討し、寄り添ってくれる制作会社を探しましょう。

能登印刷の図録制作事例は?

弊社でお手伝いさせていただいた図録の成功事例をご紹介します。

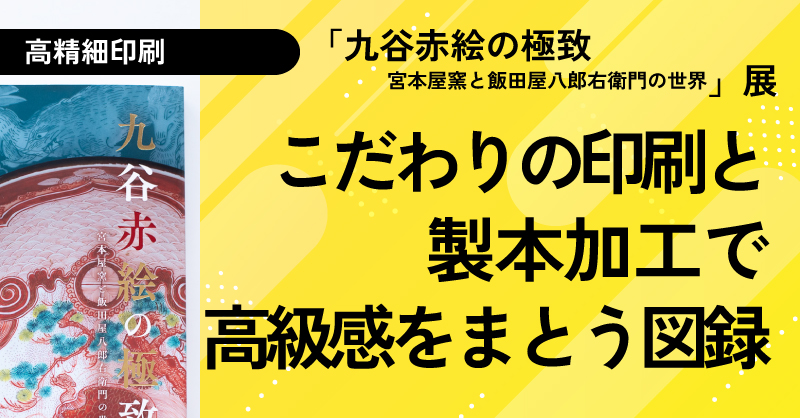

九谷赤絵全国巡回展開催実行委員会 様 図録「九谷赤絵の極致 宮本屋窯と飯田屋八郎右衛門の世界」

「今回の展覧会を象徴するような高級感のあるデザインを取り入れたい。」「今までにないようなインパクトのある図録に仕上げたい。」というご要望のもと、高精細印刷を始め、表紙に擬似エンボス加工・赤と金の箔押し加工・小口折り製本などの様々な技法を用いた、こだわりいっぱいの図録を制作しました。

タイトル部分には、目を引く金色と赤色の箔押し加工によって、「赤絵」の特徴である「金襴手」(背景を赤で塗り埋めた器に金で絵付けしたもの)を表現しています。その他にも思わず手に取りたくなるような工夫を凝らし、高級感のある図録に仕上げています。

お客様の声

世界一細かいといわれ、1㎜の中に9本の線を描きこむこともある赤絵の細描を表現できるのか不安はありましたが、高精細な画像、他に類を見ない装丁、色味など、完成品を見て感激しました。またこちらの要望にも柔軟に対応していただき、まさしく並走といった形でサポートしていただきました。石川県九谷焼美術館の金字塔となる印刷物です。

⬇︎詳しい制作過程やこだわりはこちら!

のとのお仕事 「こだわりの印刷・製本加工で高級感をまとう特別な図録を制作!」

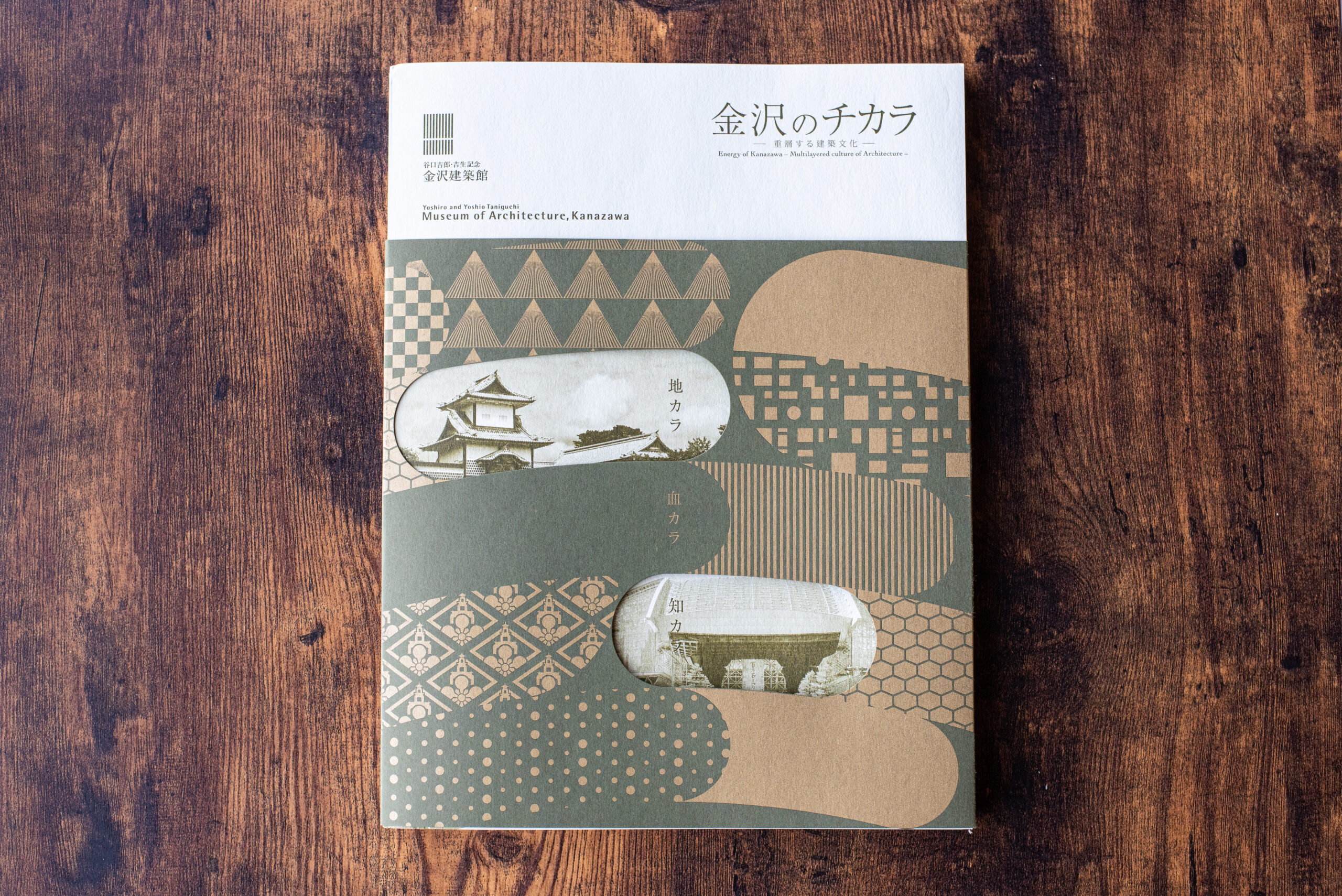

金沢建築館 様 図録「金沢のチカラー重層する建築文化―」

「展覧会のテーマである『保存・再生を積み重ねながら同時に新しい建築が生まれる金沢』をイメージしたデザインを実現したい」「金沢らしい金色で横に連なったデザインをカバー上に印刷したい」といったご要望にお答えし、様々な技法を凝らした魅力あふれる装丁の図録を作成しました。

当図録では、カバーから金沢の代表的な建築の写真がのぞく仕掛けを作る「トムソン型抜き」、上質な紙や大きな紙に上質な色を印刷できる「シルクスクリーン印刷」、見た目がテーマに合った見開きで開きやすく折り重なった背の「コデックス装」、大画面に写真を載せることができる「両観音開き」といった数々の技法を用いました。

透明なメジュームインキで上からしっかりコーティングしたことで美しい金色をいつまでも保つ丈夫なカバーに仕上げ、内部も、当社の強みである画像処理技術により、再現度の高い写真を使用しています。

⬇︎詳しい制作過程やこだわりはこちら!

のとのお仕事「美しい装丁の図録『金沢のチカラ』は手に取りたい仕掛けがいっぱい!」

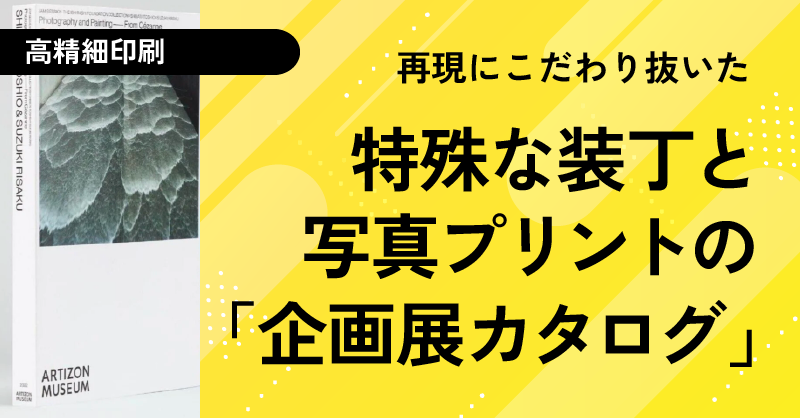

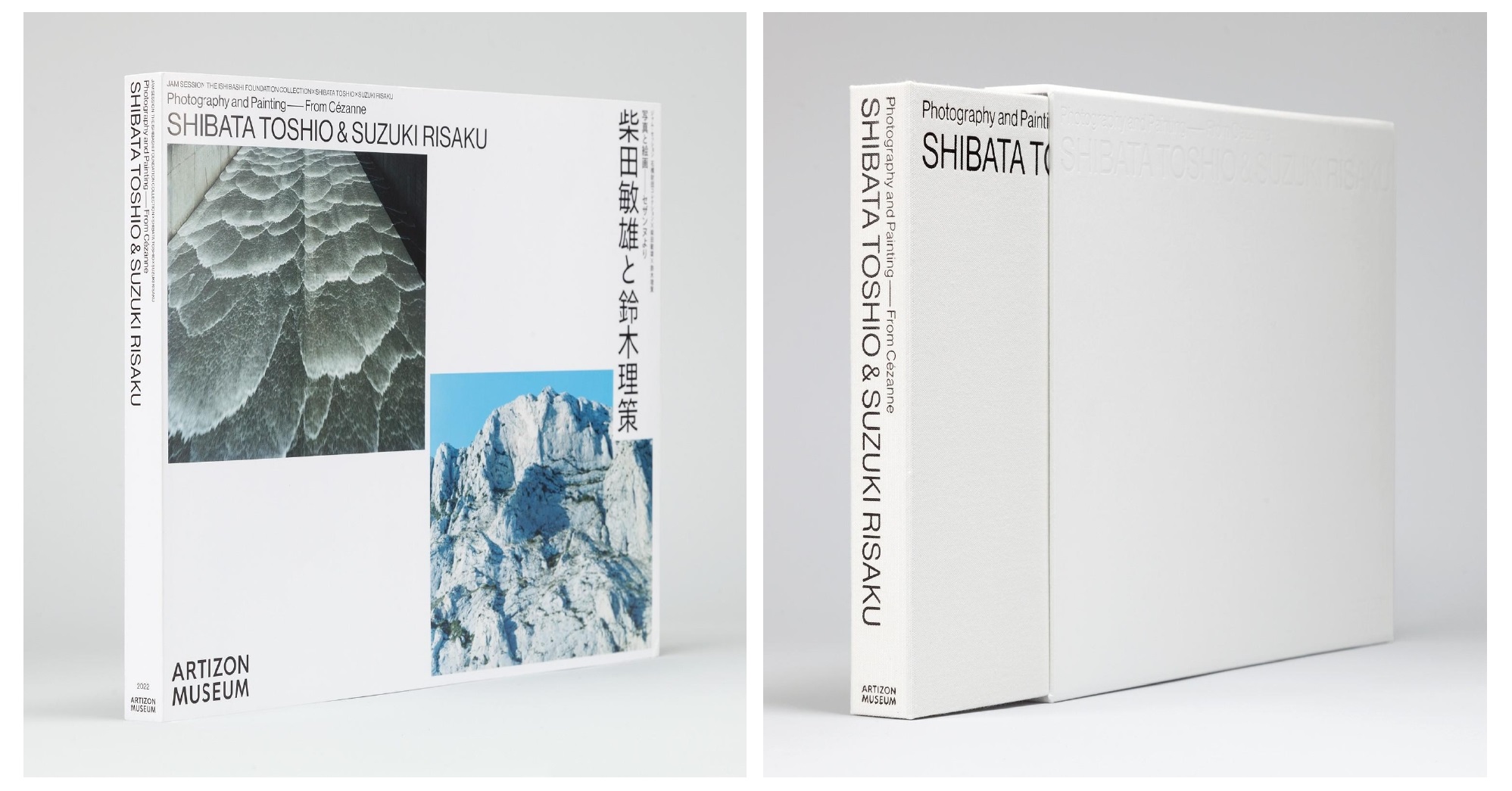

アーティゾン美術館 様 ジャム・セッション 石橋財団コレクション×柴田敏雄×鈴木理策 カタログ

「一般的な「A4タテ型」の図録ではなくヨコ型の図録を作りたい。」「できれば単に「A4ヨコ型」ではなく変形サイズにしたい。」「通常版と特装版を作り、特別感を出したい」というご要望のもと、展覧会のカタログ2種の制作をさせていただきました。

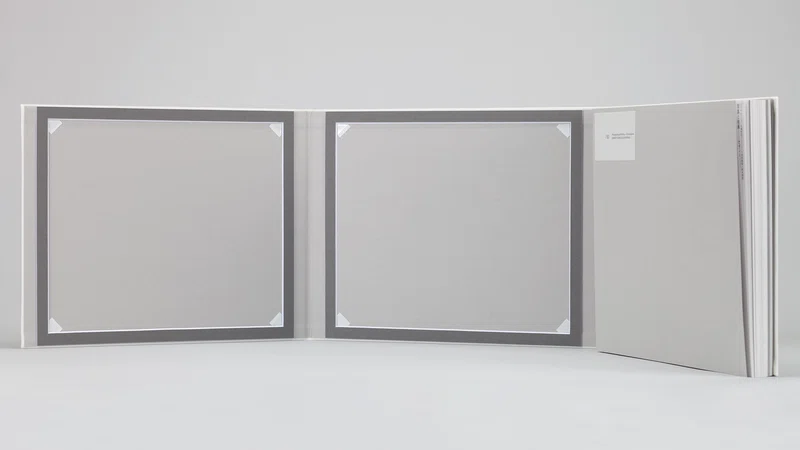

オリジナルプリント付の限定版では、上製本(ハードカバー製本)でありながら片袖折り、しかも、お洒落な画集などで使われる「スイス装」を採用。表紙を開くと、額縁の中にオリジナルプリントがはめ込まれているような仕様となっています。

弊社のプリンティングディレクターがこだわり抜いた、作品画像のシャドーの深みと階調の再現、そしてカタログを収納するケースや保管箱も特別仕様で制作し、オリジナリティーあふれる一冊に仕上がりました。

⬇︎詳しい制作過程やこだわりはこちら!

のとのお仕事「特殊な装丁と写真プリントの再現にこだわり抜いた『企画展カタログ』」

⬇︎まだまだ弊社にはたくさんの図録の実績がございますので、下記記事をぜひご覧ください!

展覧会の魅力を伝える図録制作まとめ

展覧会の記録として、また、作品や作家の魅力をより深く伝えるツールとして、図録は非常に大きな役割を果たしています。図録を制作するときは、企画段階から「図録」を意識し、デザインと写真のクオリティを追求するべく、高精細印刷やこだわりの装丁を実現できる制作会社とタッグを組んで進めていきましょう。

費用や画像の解像度等に気をつけながら、納得のいく図録制作ができるよう、早め早めに取り掛かることをお勧めします。図録が完成したら、販売や広報戦略についても練っていきましょう。それらをトータルでサポートしてくれる業者に依頼するのもひとつの手です。

図録制作・展覧会カタログ制作は石川県の弊社・能登印刷にお任せください

弊社・能登印刷は、長年積み重ねてきた美術印刷の実績や、高精細印刷の技術を活かし、美術館・博物館の図録や印刷物のお手伝いを企画・デザインからさせていただいております。

今回ご紹介した一味変わった装丁の図録や、印刷・製本加工技術を用いた幅広い表現のデザイン制作も可能です。「今までにないような図録を作りたい」、「インパクトのある図録に仕上げたい」といったご要望がございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。

石川県に限らず、全国対応可能! お客様に丁寧にヒアリングさせていただき、ご要望に寄り添いながらデザイン・印刷させていただきますので、ご興味ございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

⬇︎弊社の高精細印刷